<<看護とうきょう P.3>>

教育や業務改善は看護補助者が主体的に

当院のNA チームは、看護部と協力しながら教育・研修・業務改善などに主体的に取り組んでいる特徴があります。

患者さんに触れるケアを行っていない看護補助者にとって、いきなり清拭やオムツ交換などの担当は、不安感が強いものです。まずは、看護師と一緒に介助に入って、準備や片付けをしてもらうところから始めています。「看護師と一緒に」がキーワードですね。

また、新人の看護補助者にとって働きやすい職場にするために、定期的なフォロー面談を行っています。面談の情報はNA の役職者間で共有し、病棟でも声をかけたりサポートしたりして見守ることが大切です。対応が必要なことは、すぐ副看護部長や病棟の看護師長に相談して早期解決することで、看護補助者に「一緒にやっている」という安心感をもってもらえるようにしています。綿密なサポートによって、看護補助者の離職が予防できていると感じています。

これまで、看護補助者の業務は検査の搬送や清掃などが中心になっていましたが、次は患者さんのケアに一緒に入れるように推進したいです。

看護補助者の教育体制の特徴を教えてください。

廣野:

当院のNAチームは、看護部と協力しながら教育・研修・業務改善などに、主体的に取り組んでいる特徴があります。

採用前の段階で、看護補助者の業務内容について詳しく説明してから入職してもらうことで、採用後のギャップを生じにくくすることが大切です。そして、入職初日はNAの係長や主任が、チーム制度や教育ラダーについて説明したり、実際に勤務場所を案内したりと、オリエンテーションを万全にしています。

病棟で指導を担当するスタッフや、どのようにサポートするかも事前に決めて、新人の看護補助者が安心して勤務をスタートできる環境を整えています。

教育ラダーは、どのようなことを重視して作成しているのでしょうか?

中園:

教育ラダーは、NAチームでワーキンググループを立ち上げて、日本看護協会の「看護補助者の業務に必要な能力の指標」をもとに、評価項目の内容を見直しているところです。

教育ラダーは2部制に分ける形で検討しています。当院は、NAに看護補助者・クラーク・介護員が所属しているため、業務の得意分野が異なっていることが理由です。1部は基本姿勢・コンプライアンス・教育などの項目を盛り込み、NA共通で評価できるラダーを作成中です。レベル1の「日常業務を遂行できる」から、レベル3の「チームリーダーになる」ところまで、段階的に評価できるようにと考えています。

2部は、日本看護協会の看護補助者業務マニュアルに準じて、看護補助者・クラーク・介護員それぞれの能力に合わせた業務の習得状況が、チェックできるリストを検討しています。

長く働き続けてもらうために、どのようなサポートをしていますか?

中園:

看護補助者は、1カ月後、3カ月後、6カ月後に、NAの係長や主任がフォロー面談をして、体調や困っていることなどを聞いています。さらに外国人の看護補助者は、入職後の1カ月間は、仕事が終わったら係長と5分程度の面談をする体制をとっています。

面談の情報はNAの役職者間で共有し、病棟でも声をかけたりサポートしたりして見守ることが大切です。対応が必要なことは、すぐ副看護部長や病棟の看護師長に相談して早期解決することで、看護補助者に「一緒にやっている」という安心感を持ってもらえるようにしています。綿密なサポートによって、看護補助者の離職が予防できていると感じています。

外国人看護補助者の言葉の壁を乗り越える工夫を教えてください。

廣野:

外国人の看護補助者は、日本語や患者ケアの職業訓練を受けてから入職していますが、日本語はカタコトです。小学校1~2年生くらいの日本語能力と認識して、分かりやすい言葉や業務マニュアルと同じ言葉で話しかけるようにしています。また、ひらがなやカタカナは習得しているため、業務で使う書類の漢字にはルビをつけることも重要です。

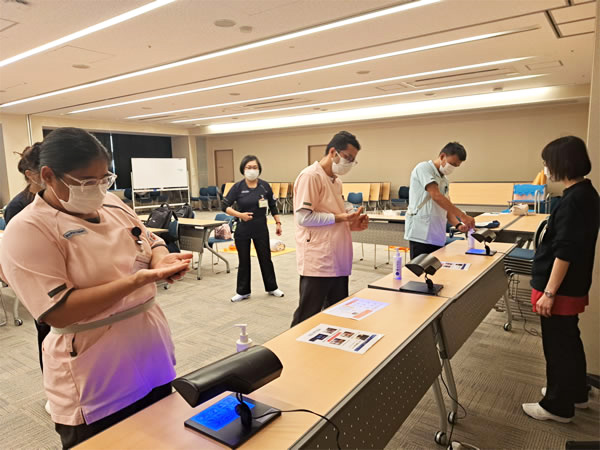

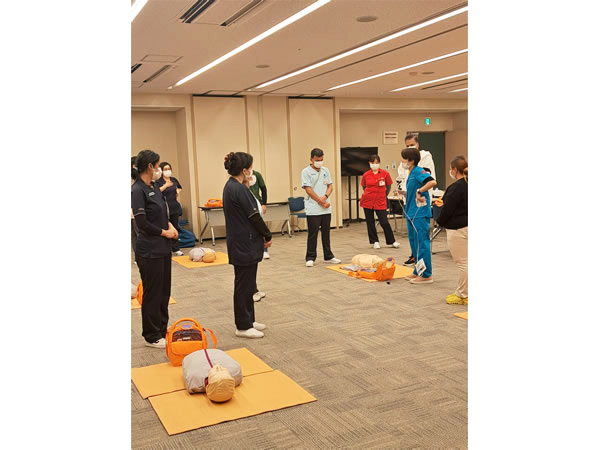

外国人の看護補助者は、NA全体の研修にも参加していますが、言葉の問題で理解できない部分も多いです。そのため、外国人の看護補助者向けの研修〔BLSと感染について(標準予防策)〕は追加でも行っています。

外国人の看護補助者に対する、患者さんの反応はいかがでしょうか?

中園:

外国人の看護補助者が働くようになってから、患者さんとのトラブルは起きておらず、受け入れてもらえている印象です。

理由としては、当院がある港区は外国人が多い土地柄なこと、外国人看護補助者たちの愛嬌がある優しい人柄があると思います。外国人の患者さんと英語や母国語でコミュニケーションがとれるため、患者さんの安心にもつながっています。また、業務に慣れるまでは日本人の看護補助者とペアで動いているため、スムーズに受け入れられているのではないでしょうか。

看護師との協働を進めるために、どのような取り組みをしていますか?

廣野:

患者さんに触れるケアを行っていない看護補助者にとって、いきなり清拭やオムツ交換などの担当は、不安感が強いものです。まずは、看護師と一緒に介助に入って、準備や片付けをしてもらうところから始めています。「看護師と一緒に」がキーワードですね。

中園:

看護師から患者搬送の指示を受けてやろうとしたら、聞いていた内容と患者の状態が異なったり病棟によってやり方が変わったりと、看護補助者が不安を感じることがありました。

そこで、搬送依頼書を作成し、病院内で統一して使用するようにしたのです。看護補助者が搬送可能なレベル、車いすの移乗介助、検査の付き添いの要不要などが分かるようになりました。この取り組みによって、看護補助者がどこの病棟に応援にいっても、同じ指示のもと実施できています。

副看護部長・NA係長としての今後の展望を教えてください。

中園:

現在、NAのリーダーが病棟を回って人手が足りないところがあったら、他病棟のNAが応援にいき、超過勤務を減らす工夫をしています。自分の部署だけでなく、全体をみて動けるリーダーを、もっと増やしていきたいです。

廣野:

やっと看護補助者の人数が増えて、安定してきました。これまで、看護補助者の業務は検査の搬送や清掃などが中心になっていましたが、次は患者さんのケアに一緒に入れるように推進したいです。また、看護補助者のポートフォリオ作成も取り入れていき、誇りや目標を持って働いてもらえるように応援したいと思います。